In Stettin unter den Polen

Das Einfamilienhaus von Tante Liesbeth in einer Siedlung am Rande von Stettin war unberührt, wie sie es verlassen hatte. Auch unsere Woh-nung in Braunsfelde war glücklicherweise nicht aufgebrochen worden. Wie selbstverständlich war meine Mutter davon ausgegangen und hatte die Wohnungsschlüssel mitgenommen. Welch Wunder, im Keller lagen noch die Kartoffeln, die mein Vater dort eingelagert hatte. Nur wenige Woh-nungen waren damals in unserem Stadtteil bewohnt. Wie man heute nach-lesen kann, lebten im Sommer 1945 immerhin noch 80.000 Deutsche in Stettin. Aber die meisten Flüchtlinge trauten sich noch nicht zurück. Und die Polen wussten noch nicht, dass ein großer Teil Pommerns zukünftig ihnen gehören würde.

Die russische Armee war in Stettin noch präsent und es gab sogar Ka-sernen mit englischen Soldaten. Es funktionierte praktisch nichts mehr, weder die Müllabfuhr, die Stromversorgung, die Postzustellung und das Gesundheitswesen. Für uns drehte sich alles nur noch um die Nahrungs-beschaffung. Der heutigen Generation der Fast Food-Konsumenten müs-sen diese Zeilen langweilig vorkommen. Auch ich kann die Verhältnisse von damals gefühlsmäßig nicht mehr so richtig nachempfinden. In der Tat tritt in einer längeren Hungerphase das Hungergefühl in den Hintergrund. Der Körper hat längst auf einen anderen Stoffwechsel umgeschaltet und man wird apathisch und schwach.

Aber noch war es nicht so weit. Wir hatten immerhin Kartoffeln zu es-sen. Wenn man die verwahrlosten Gärten richtig absuchte, war auch etwas Obst zu finden. Meine Mutter entdeckte in einem Keller sogar Rinderkno-chen, die noch einigermaßen frisch aussahen. Sie zersägte sie, holte das Mark heraus und brutzelte daraus einen Brotaufstrich. Meistens strichen wir aber nur Melasse aufs Brot, eine widerlich schmeckende schwarze, zähe Masse, die als Rückstand bei der Verarbeitung von Zuckerrüben zu Sirup und Zucker anfällt. Als meine Mutter eines Tages eine verlassene Zuckerrübenfabrik am Rande von Stettin entdeckte, schlich sie sich auf das Fabrikgelände und kratze dort die verrosteten Kessel aus. Im Internet wird heute Melasse wegen ihres Mineralanteils als Wundermittel ange-priesen. Sogar die alten Seefahrer hätten auf ihren Seereisen angeblich diese mit sich geführt und sie in den höchsten Tönen gelobt. Meine Tanten schleppten eines Tages einen Kuhkopf an, den sie den Russen abgebettelt hatten, die mitten auf einem Feld eine Kuh geschlachtet hatten. Das war das einzige Fleischgericht, das wir während der sechs Mo-nate in Stettin zu essen bekamen. Selbstverständlich wurde der gesamte Kuhkopf verwertet, auch das Hirn.

15 Die geschlachtete Kuh

Gute Russen, schlechte Russen

Eines Tages, als auch die letzten Brennnesseln verzehrt waren, fragte mich meine Mutter, ob ich den Mut hätte, betteln zu gehen und hielt mir dabei erwartungsvoll ein kleines Körbchen hin. Wir waren vorübergehend in das leer stehende Haus meiner Tante Liesbeth umgezogen. In einer Villa dieses Stadtteils hatte sich in unserer Nähe die russische Kommandantur einquartiert. Meine Mutter empfahl mir, dort einfach auf- und abzugehen, was ich nach längerer innerer Überwindung auch tat.

Die Russen saßen im Vorgarten der Villa an Gartentischen und genos-sen das schöne Wetter. Die Tische bogen sich unter der Last der Speisen und Wodkaflaschen. Sie waren alle noch jung, grölten und amüsierten sich prächtig. Aber mich schienen sie hinter dem Maschendrahtzaun nicht zu

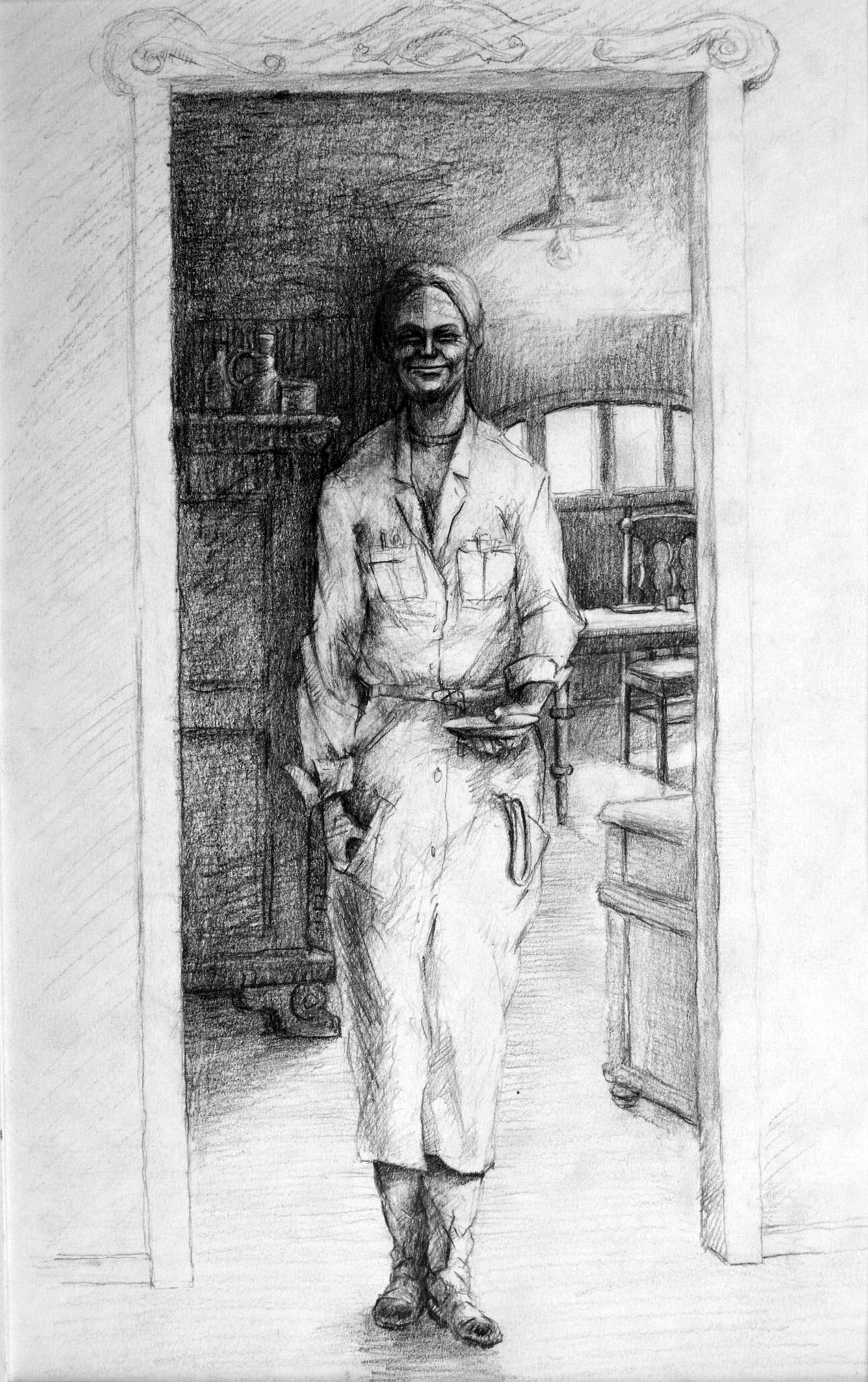

bemerken. Ab und zu blickten sie mich zwar an und wunderten sich, wa-rum ich da herumstand. Ich hätte meinen Hunger mit eindeutigen Gesten zeigen sollen, war aber nicht dazu fähig. Eines Tages erschien im ersten Stock der Villa eine Frau auf dem Bal-kon. Sie trug im Gegensatz zu den anderen keine Uniform, sondern einen sauberen weißen Mantel. Diese junge Frau verstand meine Blicke und machte mir Zeichen, ins Haus zu kommen, wo sie mir einen Teller mit warmer Milch und Brotstücken vorsetzte. Die ganze Zeit sprach sie mit mir auf Russisch und ich nickte immer eifrig, wenn sich ihr Gesicht auf-hellte. Zum Abschied füllte sie noch mein Körbchen mit Brotresten. Dank-bar sah ich ihr in die Augen, sie lächelte und wir verstanden uns. Ich ging glückselig nach Hause. An einem Stück Brot hatte jemand sein Buttermes-ser abgewischt, was für mich damals wie eine Nachspeise in einem Grand-hotel war.

16 Ärztin in der russischen Kommandantur

Als ich wieder einmal vor der Kommandantur stand, waren die russi-schen Soldaten nicht mehr da. Nur in der angrenzenden Wellblechgarage, die als Stall für Pferde genutzt wurde, hantierte ein Russe herum.

Er hatte beobachtet, dass ich vor der Villa öfter bettelte und die russi-sche Ärztin meine Gönnerin war. Zunächst war auch er sehr freundlich und fragte mich in gebrochenem Deutsch: „Du Brot für Madka10?“ Ich nickte wortlos, und er begann mehrere halbierte Brotlaibe in einen alten Kartoffelsack zu werfen. Ansonsten wurden damit die Pferde gefüttert. Meine Augen leuchteten vor Freude. Doch dann zog er die Flügeltür der Garage halb zu, und durch den Türspalt konnte ich beobachten, wie er den Hosenschlitz öffnete und in den Sack pisste. Dabei starrte er mich durch den Spalt unverwandt an. Schließlich kam er heraus und reichte mir mit einem verkniffenen Grinsen sein Geschenk. Ich benahm mich, als ob ich nichts bemerkt hätte, bedankte mich artig und ging mit dem triefenden Sack davon. Gleich an der nächsten Straßenecke ließ ich alles auf den Bür-gersteig fallen und lief, so schnell mich meine schwachen Beine trugen, nach Hause.

Für mein weiteres Leben waren diese Erlebnisse prägend, einerseits die Erfahrung mit der freundlichen russischen Ärztin und andererseits mit dem hasserfüllten russischen Soldaten. Warum konnte ein Mensch so böse zu einem kleinen Jungen sein? Das war für mich damals noch unerklärlich. Heute weiß ich mehr. Auch deutsche Soldaten haben in Russland Gräuel-taten begangen. Vielleicht hatte der Mann durch die deutschen Besatzer Angehörige verloren, das würde seinen Hass erklären.

10 Das russische Word für Mutter.

17 Der Brotsack